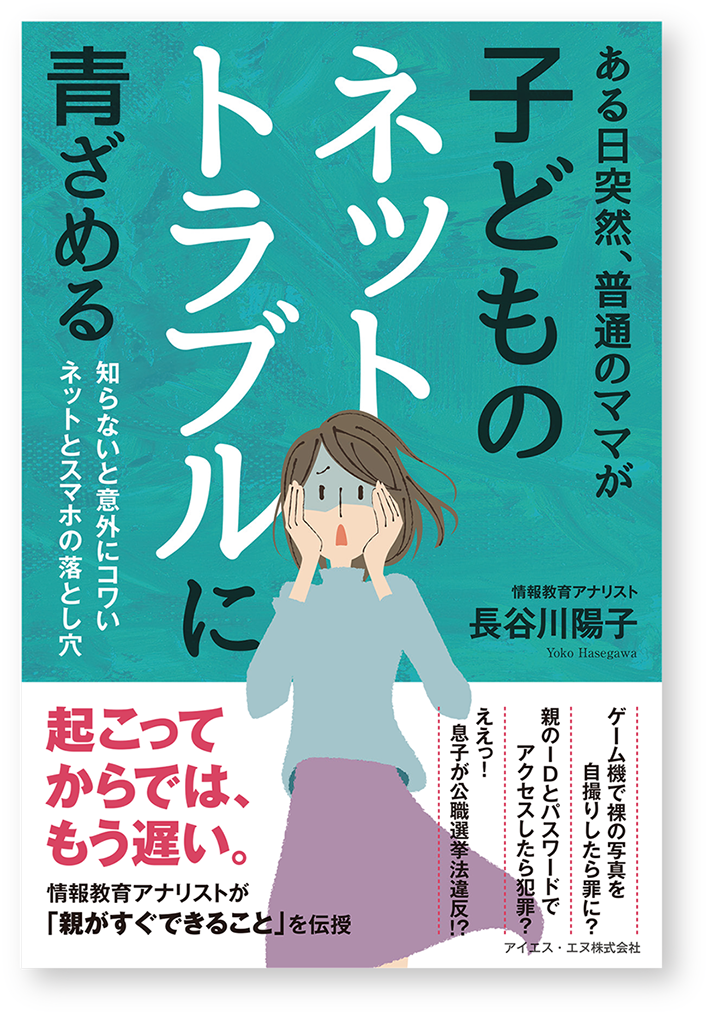

ある日突然、

普通のママが子どものネットトラブルに青ざめる

ー知らないと意外にコワい ネットとスマホの落とし穴ー

ネットやスマホ、SNSについて「大人が子どもに伝えるための指南書」。

「ネットは苦手…」という保護者やおじいちゃん、おばあちゃんでも、すんなり理解でき、すぐに取り組める方法を盛り込んでいます。

※販売終了しました。

著者 長谷川陽子

価格 1,650円(本体1,500円+税)

判型 四六判

頁数 約220ページ

ISBN 978-4-909363-01-5

発行 アイエス・エヌ株式会社

コミュニティ・パブリッシング事業部

本書の概要

「ネットは苦手…」「うちの子や孫に限って…」その意識がトラブルや犯罪の原因です。

インターネットは、もはや生活の必需品。にもかかわらず、そのリスクについて、学校でも家庭でも十分な指導がなされていません。そのため、無防備な子どもたちがトラブルや犯罪に巻き込まれるケースが多発しています。わが子を守るためには、保護者もネット利用の心構えや知識を身につけることが必要です。「ネットは苦手…」で逃げているわけにはいきません。 本書は、そのような保護者に向けた指南書として出版いたしました。ネットのルールをどう教えていいのか悩むすべての方々に、お役に立つ本であればと思っています。

著者 長谷川陽子 ●はせがわようこ

島根県松江市出身。関西の短大を卒業後、大阪の流通業界に就職。1994年にUターンし、営業事務を6年間経験しながら、ふるさと・島根の良さを情報発信するようになる。その後、パソコンのインストラクター・講師などを経て、2001年にSOHOコーディネートを主な業務とする「(有)Willさんいん」を設立。SOHOネットワークを通じてWebサイトや媒体制作などを行ううち、子どもたちの情報モラルが非常に低いことに気づく。2006年からは「情報モラル教育」に重点を置き、全国各地の小・中・高の児童・生徒・教職員・PTA、一般の方を対象に、これまで700校以上で講演・研修を実施。2009年には実家の神社を継承するため神職の資格を取り、日本人のDNAと情報モラルの関係にまで目を向けた講演を行う。2015年より「(有)Willさんいん」を後任に託し、情報教育アナリストとして講演活動に専念している。